发布时间:2020年05月19日点击数: 2967 次

自我介绍:成都树德中学国际部IB课程高三在读,英美双申,专业Economics(经济学)。在去年10月30日之前的梦想是进到牛津的PPE(哲学、政治与经济专业),却在牛津笔试结束之后惊觉自己实力不足,之后又匆匆忙忙取消了ED(具有约束力的提前录取)冲芝加哥大学的远大(又名不自量力)理想,再之后在选范德堡还是康奈尔的纠结之中突然看上了圣母的REA(限制性提前行动),于是deadline(截止日期)的前几天熬了通宵花了五个小时写完了圣母的文书, "歪打误撞"地被录了。人生啊……

Emily Cao(2017级IB学生)

录取大学:圣母大学(美国综合大学排名第15)

IB预估成绩:40+(满分45)

托福成绩:110+(满分120)

SAT成绩:SAT1:1500+(满分1600),SAT2:物理与数学均为满分

活动经历:国际部辩论社社长、Ted -X演讲俱乐部发起人之一、经济方面研究项目等。

正文

当然,好看的履历千千万万,个人的成长经验千金不换。所以这篇文章就来说说我整个申请过程中真打实练领悟出来的五个心得吧。

01 远离焦虑

就我个人而言,整个申请季期间最最重要,却也是最难做好的一件事情就是调整心态。具体来说,就是在明确目标,以及在此基础上的自我情绪管理。高一、高二时虽然也会对自己产生怀疑,但由于学习和活动占据了大部分注意力,不会太过烦恼;但高三申请季截然不同:由于一直都在跟文书和活动列表打交道,每天都得一遍遍审视自己“不太拿得出手的履历”,家长一问,自己再一拖,很容易就被焦虑所吞噬。在这种情况下最好的方法就是远离。远离那些让你感到焦虑的人,因为以我个人经验来看,焦虑会降低你的自信心,拉低你的效率,使写出来的东西更不成功,从而进入一个负循环。我会推荐以下方法:

远离那些让你感到焦虑或者“啊!我怎么这么垃圾”的人。真正有效的危机感不会让你厌恶自己,而是让你有积极的紧迫感。多跟友善和快乐一些的人待在一起,有心事可以多交流。要主动把自己放置在一个舒服且positive(积极的)的环境里。

少刷知乎的“20XX秋季美本你被什么学校录取,延后,拒绝了?...” 或者干脆不要刷。因为一刷就停不下来,手指会机械性地划到下一个回答。然后陷入焦虑的闭环。

有一些很好的留学公众号上很多履历非常具有参考借鉴意义,但如果看到他们让你感觉不适和没有安全感,开始自闭和自我苛责,不要看了,睡一觉吧。

父母如果很焦虑,并且试图把这种焦虑传递给你时,可以先进行沟通,明确你们双方的目标。如果他们一心一意想让你冲排名高的藤校,而你的梦想却是读一个不太有名气却很来感觉的学校,那他们传给你的焦虑可真是大可不必(这个要说清楚)。如果目标一致,那就跟他们坐下来好好谈一次,传递出“我和你们目标是一样的但与其在那焦虑跟我抱怨还不如帮助和支持我”的信号。如果还是家长还是会焦虑,不要理,主动离开就行了。

之前看到过一句话深有感触:“不向别人传递自己的焦虑,真的是被极度低估了的一个美德。”

如果无法避免外来的焦虑,就只有远离,然后保证自己不要主动向别人传输。

02 有战略意识地提早规划

申请到顶尖名校的学生,规划都是非常明确且精细的。从高一开始就参加多个社团和活动去探寻自己的兴趣所在,同时保留多方位的资源和人脉;高二开始专注于两三个领域,以自己的主专业作为主线(比如数学),以一个更小众的专业作为副线(比如历史),筛选优质活动参加,比赛,社团,研究,个人项目...高二下开始思考文书,积极联系升学老师沟通想法;高三上便顺理成章地写文书。一切安排得井井有条,没有一丝缝隙。

申请过程切切实实让我明白“提早规划”是件多么重要的事情。小到一周需要写哪几个学校的文书,大到这个学期的活动和学业怎么平衡,心里越早有个数,越早去下定决心执行计划,最终的效果百分之两百好过无头苍蝇一般的东闯闯西撞撞。

我的建议是要以大格局的视角进行思考,再细分到几个月,几周的安排里。别人可以不理解你的行为,但你自己心里得有个数,什么值得花时间去夯实,什么值得放弃。还有,战略性规划再晚都来得及,按自己学习和兴趣的步调走,不会错。不要追求完美主义,该舍弃就要断然舍弃。活动规划方面,一定和升学指导老师多多交流沟通。

03 塞翁失马焉知非福

2018年12月,我学了3个月的赛达,抱着试一试的心态第一次参加SAT考试。好巧不巧,遇上了史上最严Curve。我在香港场。后来经历了一整个寒假的集中训练又去新加坡考试,没料到Curve反增不减:以前阅读错7道拿这个分数,现在错5道也是拿这个分数。好在八月去美国考试还挺顺利,虽然也有Curve但不太严重。本来十月份有“再去考一遍”的想法,但考虑到文书,牛津笔试和IB deadline的压力,我没有去。没料到那一次的Curve竟然异常的友好,就如我没去的2018年10月亚太场一样。所以后来我经常和同学自嘲说“完美避开了所有Curve松的考试。”

花了这么多时间真的值得么?有一说一,肯定会有不甘心的因素,会时常埋怨CB(College Board美国大学理事会)没有心,浪费自己好多时间。但换一个角度讲,不完全是坏事。现在回头来看,SAT阅读很好地训练了我当时非常不严谨的思维习惯和模式,为我积累了庞大的英语词汇量,也让我对美国的科学和社科类文献的结构有了更清晰的认知。这对我之后重新考托福,做research(研究)时看大量论文的速度和之后牛津笔试的学习都有非常大的帮助。花在阅读理解上的时间和精力并没有被完全白费,反而在不知不觉中提升了综合能力。

同理,在准备英国牛津面试期间,为了保证自己对某一个学术领域的深入了解,我读了很多有关发展经济学的文献和书籍(没看完)。虽然后来的面试没能够参加,但遗留在脑子里的知识却意外地另有用途:在构思活动文书时我发现之前书中提到过的一些观点可以为我所做的研究项目提供有力的理论支持,让我的文书更加富有层次感;同时,写TOK论文时我也结合了书中所提到的两种对立理论进行阐述,作为一个自然段的例子。可谓说是物尽其用吧。

我想说明的一点就是,不要为了努力没有兑现而患得患失,因为那些题,那些书,那些经验会潜藏在你大脑的深处,等到时机合适之时总会发光发亮的。今天或许时机未到,没能如意,但明天呢?后天呢?下个月呢?积累总没有错嘛。

04 活动:不是what,是why & how

建议平时就在小笔记本上进行记录做了哪些活动,有什么想法,心得和灵感都要保存下来,申请季翻一翻一定有收获。再者,这种记录的方式有时会让你灵光一现:活动与活动之间也许能够形成一条连贯的线。往后顺着这条线的脉络再开拓新的活动,便可以打造“个性化”色彩。

如果再来一次,我肯定会选择去做更有创造性,不那么大众化的活动。但这没关系,圣母喜欢公益性质和研究性质较强的活动,以及自我表达能力与同理心较强的学生,正好与我的条件完美符合。所以啊,活动打造成哪种风格不重要,既可以普世也可以小众,坚持自己感兴趣的活动最重要, 关键是找到和自己匹配的学校。当然,如果梦校有着明显风格,那么一开始活动就奔着学校喜欢的模式去也是可以的。

05 录和没录真的只有一步之差

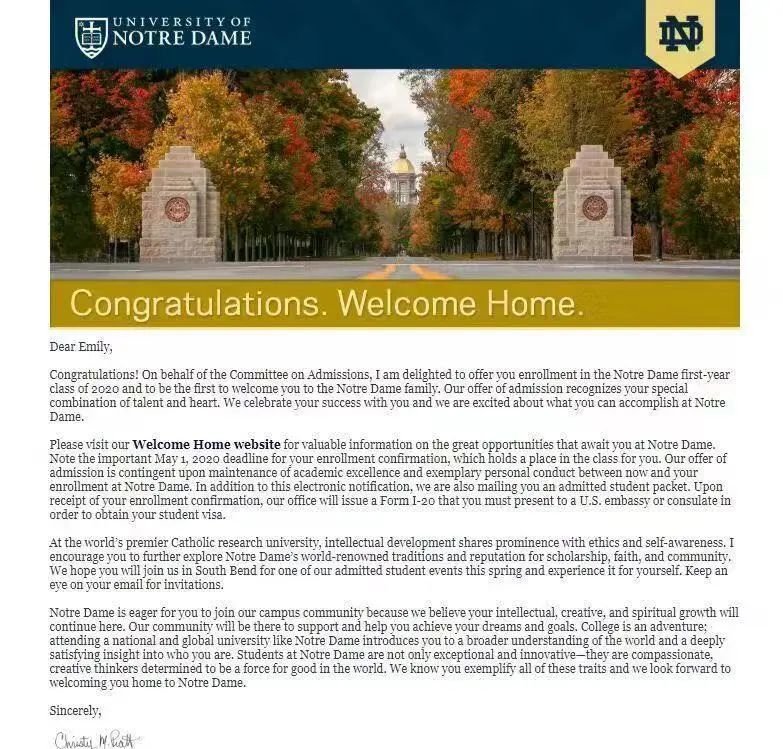

(圣母大学Offer)

Admission Officer(大学招生官)不是完人,他/她一定存在个人的偏见与喜好,更不用提心情,状态等不可控因素。所以区区一个结果的否定并不等于对自身的否定,因为大部分时候录和不录真的只有一步之差。如果认为自己“应该稳了”或者“我跟它气质很登对”最终却还是没有得到理想的结果,不用患得患失。一是努力能被看得见。到底是侥幸跨入那所学校还是真材实料凭本事进入,所有人都看在眼里,并不会因为一个优秀的人没被录而对其另眼相看。二是路总归还是自己的,始终把自我放在中心,专注于个人能力的提升,周围的人来来去去,终究只是过客。在变的人是你啊。

整个申请季我都是一个非常没有主见的人,我会考虑别人的看法,别人对我的期待,也把别人对我的期待和我自己真实的内心想法混为一谈。我小心,保守,谨慎,怀疑自己的能力,遇到稍微棘手一点的事情就想哭鼻子。时常为自己的拖延,不成熟和犹豫不定而感到伤心。每个人从申请季里获得的都是不一样的东西吧,寻找到“自我”就是对我最大的修炼。感谢爸爸妈妈和耐心指导的老师们,还有朋友们的陪伴。说来其实周围人最大的功劳就是帮助调整心态,但一个好心态可能是整个申请季最重要的财富。

我现在可以自信地拍拍胸脯说:“如果再来一次我肯定能做得更好。” 但往事已成过去,无法也无力改变,现在能做的就是好好完成高三的学业,去往大学开启一段新的征程了。时间啊,真的是等不得你回头就匆匆奔向前方了.

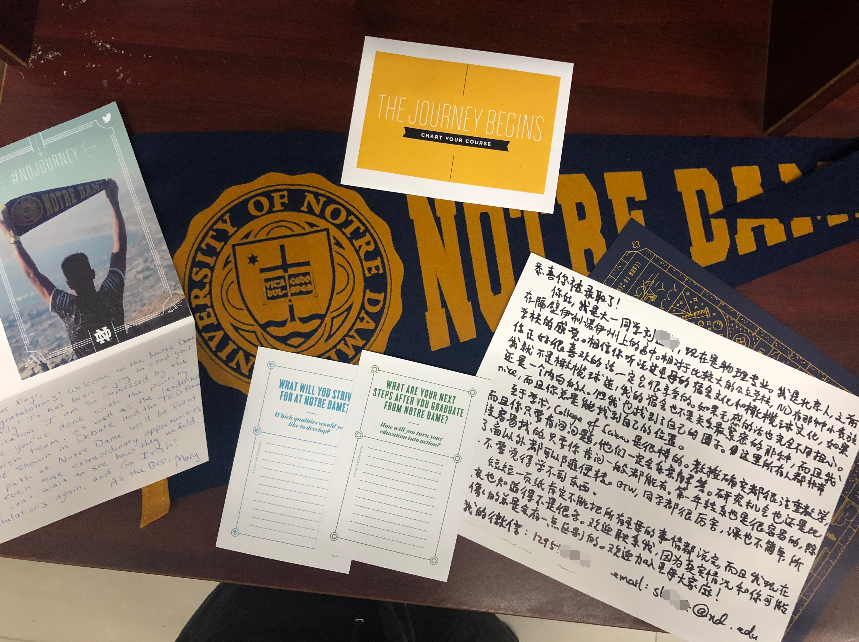

最后推荐一下大圣母,优质本科教育+出国交流项目+紧密校友圈+传统实习机会,应有尽有!冬天会下雪,录取信会亲笔写,还会为中国学生提供大中华奖学金!!!不要被名字吓跑了,你会错过一个巨大的宝藏。