发布时间:2020年11月03日点击数: 2484 次

威廉姆斯学院?

阿姆赫斯特学院?

斯沃斯莫尔学院?

这些名字拗口、没怎么听过的学校,是美国大学吗?

它们是真资格的大学吗?

不会是野鸡大学吧?

……

其实,这三所学校,都是录取率在10%左右的美国顶尖文理学院。作为一个里士满大学 (University of Richmond,U.S News文理学院排名第22位)毕业生,我想从一个过来人的角度给大家介绍文理学院,谈谈我所体验的文理学院教育对我影响最深远的一点——软实力的培养。

本文作者:李珉瑶 Melody,成都树德中学国际部升学指导老师;美国里士满大学环境学和地理学双专业学士,国际学术教育荣誉毕业,地理学国际荣誉协会会员;曾参与全球共享经济的独角兽企业WeWork开发和拓展成都市场,服务多家世界500强企业和知名互联网公司,致力于向留学社群提供美国升学指导、课外活动规划及实习机会咨询;负责成都地区文理学院校友会的组织。

Part01 虽然在中国没有爆红,但她真的很香

在北美高等教育体系中,与综合性大学同样重要且竞争激烈的文理学院 (Liberal Arts College,简称LAC),在中国的国际教育市场里相对来说没有爆红,其原因恰好是文理学院独有的特点:

1、文理学院大多为私立,规模小,学生人数在1000~3000人之间;

2、小班制课堂,教师和学生之间联系紧密,学生能充分得到关怀、挖掘潜能并发挥自己的特长;

3、学校资源都专注于全面的本科通识教育,往往不开设研究生学院(但本科学生也能直接参与教授的研究项目);

4、学校力求培养能力全面、充满人文关怀的领导型人才;

5、文理学院并不是适合所有人的。

最近几年,文理学院逐渐被更多人所知晓。这是因为大家发现,文理学院的毕业生,不只在申请研究生和就业方面具有很强的学术竞争力,学生的独立思考能力、解决问题能力、写作和表达能力、领导能力、执行力以及社会洞察力等软实力,也得到了高等学府和社会企业的重视与青睐。

我毕业回国之后,常常看到,不少招聘启事中不免有一些“特别条款”,比如“文理学院毕业生优先考虑”,“我们偏爱LACer(文理学院毕业生)”,“团队大佬都是LAC出身”等等等等,特别是在新经济领域以及极具创造力的行业和团队。

在里士满大学校园

Part02 在最适合的环境中,学生才能有最好的成长和体验

如此一来,学生和家长不免会拿综合性大学与文理学院比较,纠结哪种学校更好, 哪种学校名声更佳,哪种学校毕业更好找工作等等,却忽略了一个重要的问题——哪种学校更适合“我”?

综合性大学和文理学院分属两种截然不同的类型,在各个方面都不太具有可比性。有的学生喜欢在容纳几百人的宏大教室里上课,在一座城市那么大的学校里生活、学习、交朋友;但也有学生喜欢在不超过20个人的小班式课堂中,和来自不同文化背景的同学交流想法,在小而美的校园里读书写作。每个学生都只有在最适合的环境中,才能有最好的成长和体验。毕竟,无论是综合大学还是文理学院,都没有任何一所学校能对学生的个人职业发展做出保证。

今年疫情期间的毕业季,我感觉朋友圈一半的好友都晒出了哥伦比亚大学的线上毕业典礼照片。我不禁在思考,如果人人都是名校毕业,都拥有漂亮的履历,那大学和企业应该以什么来衡量用人标准呢?就像如今,许多学生都有优异的标化成绩和GPA,招生官们又是通过什么来决定录取呢?没错,就是我们在大学申请文书里所展示的,一个学生除了硬性学术指标以外的能力和品质。

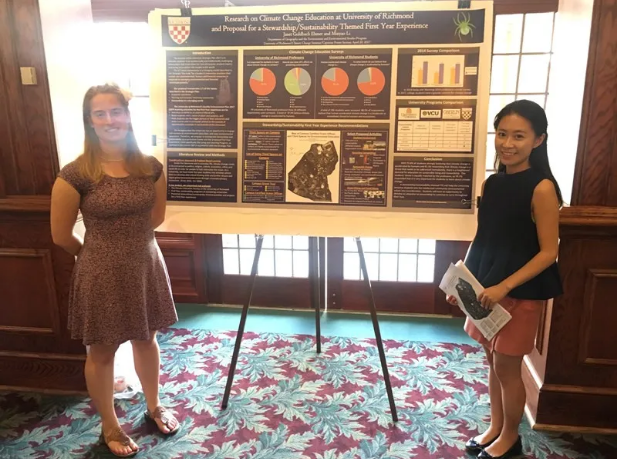

参与里士满大学学生研究项目

文理学院的通识教育,并不是让学生每个科目都学而不精,而是培养学生拥有能进入任何领域的学习能力,是把那些美好的能力和品质,转化为属于学生自己的、不可替代的软实力。正因为文理学院的学校规模和课堂小、人数少,每个学生都有机会得到学校最好的教育资源,得到教授亲力亲为的指导,在思想的碰撞中发现自我、勇于发声,去探索自己热爱的学科,以及尝试自己不擅长的领域,和来自世界不同地方的人进行有意义的交流,更深入地了解这个社会。

Part 03 欢迎大家成为勇于挑战的LACer

我在大学里修的是环境学和地理学,在六七年前非常冷门的专业,我是我们专业第二个中国学生。大学期间,在绝大多数课堂上,我和来自各个国家、拥有不同母语的学生一起上课,我们抛开成见,了解彼此的文化,共同探讨着大到影响全球气候变化的议题,小到学校的食堂是否应该摒弃一次性塑料餐具;共同担忧着远到厄瓜多尔科隆群岛上也许与达尔文会面过的巨龟,近到弗吉尼亚詹姆士河里今年该产卵的螃蟹……这一切,充实和丰满了我的大学生活。

通过图文展示的形式做毕业论文汇报

里士满大学毕业典礼

毕业后,很多商学院毕业的同学顺利拿到了四大的offer(全球著名的四个会计师事务所:普华永道、德勤、毕马威、安永);有想继续进行学术深造的同学去了特别好的研究生项目;也有进入国内外名企大厂和互联网公司的创新者;还有像我一样,选择从事教育行业,帮助学生通过努力去到自己的梦校……而把我们紧紧联系在一起的,便是共同经历的文理学院教育。

目前在国内,有一个萌芽中的文理学院校友联盟,聚集了各行各业的优秀毕业生,我们在生活和工作中互相帮助、分享,也共同推动着文理学院教育理念的传播。现在的我们像点点星火一样,散落在各个城市,发出自己微微的光亮。

我希望,将来有更多的学生了解并去到自己适合的文理学院,更好地认识自己,充分释放潜能,勇于接受挑战,在充满变化的时代中探索世界,聚光成芒。