发布时间:2021年07月30日点击数: 5401 次

当邀请鲁钰作为“过来人”接受采访时,我们内心是忐忑的:担心时差,更担心直接的拒绝.......

没想到她却一口答应 “没问题,不过我马上要隔离了,等安顿好了,你们确定时间就行!”

更诧异的是在采访最后,她突然提出希望自己的话不要被放大、扭曲。

如此真实、直率。

那这次,我们就扔掉包袱,还原我们最直接的沟通……

鲁钰,成都树德中学国际部2012级毕业生,本科毕业于美国顶尖设计类院校普瑞特艺术学院(Pratt Institute,简称Pratt)室内设计专业,拥有美国、加拿大、韩国多国旅居与工作的经历

跑一圈才一英里的学校,却蕴含无限的可能性

谈起Pratt“全美最强室内设计院校”“最王牌的室内设计专业”等夺人眼球的称号,鲁钰似乎兴趣缺缺。但说到在Pratt的学习经历,突然提升的语调显示出她的兴奋:“Pratt的地理面积很小,大概就是一个block(街区)那么大,整个学校跑一圈可能就1 mile(英里)。但是在这样的小区域里面,人们更熟悉,交流更频繁,号召力也更强一点。平日的课程很多都是在艺术馆里面学习的,有很强的实践性。除此之外,学校的第一学期课程并没有分开,所有人都有机会学习色彩构成、材料性质、灯光、艺术史等等。也正是这一年的不同尝试,改变了很多人的专业选择,给高中迷茫入校的同学多了一些容错的机会。”

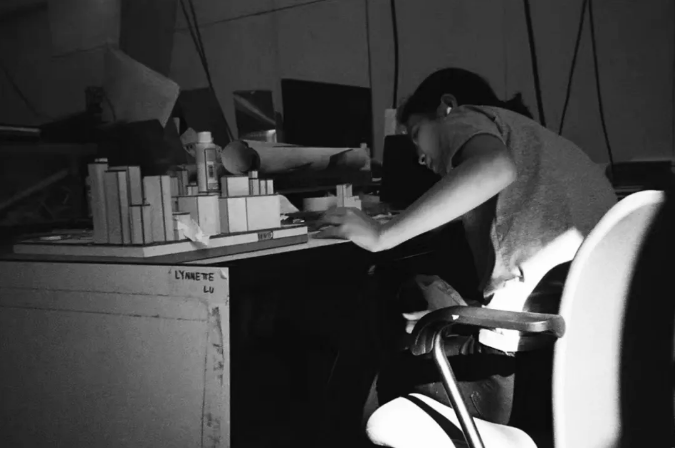

创作时的鲁钰

当问到在Pratt的收获时,鲁钰给了我们意想不到的回答:“首先是心态方面:学习永远不是最重要的,身体很重要!我在Pratt的前几个学期很拼,学分也几乎都是4.0,但随着身体负荷过重,觉得需要时间来缓冲。一定要学会放平心态!不用处处守规矩被框死。其次想要说:大家都会焦虑,千万不要以为你是孤身一人,平时一定要善用学校的医务室资源。当然,选择喜欢的专业可以缓解焦虑。在Pratt很深的一个体会就是一定要做自己喜欢的事情,不然没法继续下去。有时会遇到之前学习其他专业、后来还是选择转回来读艺术的同学,所以深有感触——如果想要学艺术,不如一开始就坚定自己的喜欢的事情。

也正是小而精的学校给了鲁钰不论是和哪个学科的教授都能顺畅交流艺术不同领域的机会。她也坦言圈子真的很重要!教授们常常会推荐圈内相关的材料和展览。学校的整体氛围也很包容,做自己的事情都不会被指指点点。

纽约时常带给你“每个人都是一粒渣子”的感觉

Pratt的求学经历,不仅塑造了鲁钰设计上的自我风格,更是练就了其从容的勇气。

“受疫情影响,在美国和温哥华滞留几个月,随后在首尔滞留一年。在此期间在温哥华做了三套橱窗设计,一套pop-up,一个宣传片等。随后在首尔期间,申请了学生签证去读语言,而空闲时间只要有空就会画画,或者和其他几个艺术家策展,曾做过1-2个小设计。”

从成都出发,到纽约留学、温哥华与首尔旅居。鲁钰最深刻的还是对于艺术的理解。

首先,从画画的角度上来看,鲁钰表示其实对城市环境没有什么特殊要求。即使是隔离期间,她也很乐意在房子里画画——房间有什么就画什么,甚至包括日常物件的声音和气味,感觉城市环境的影响没有那么大。

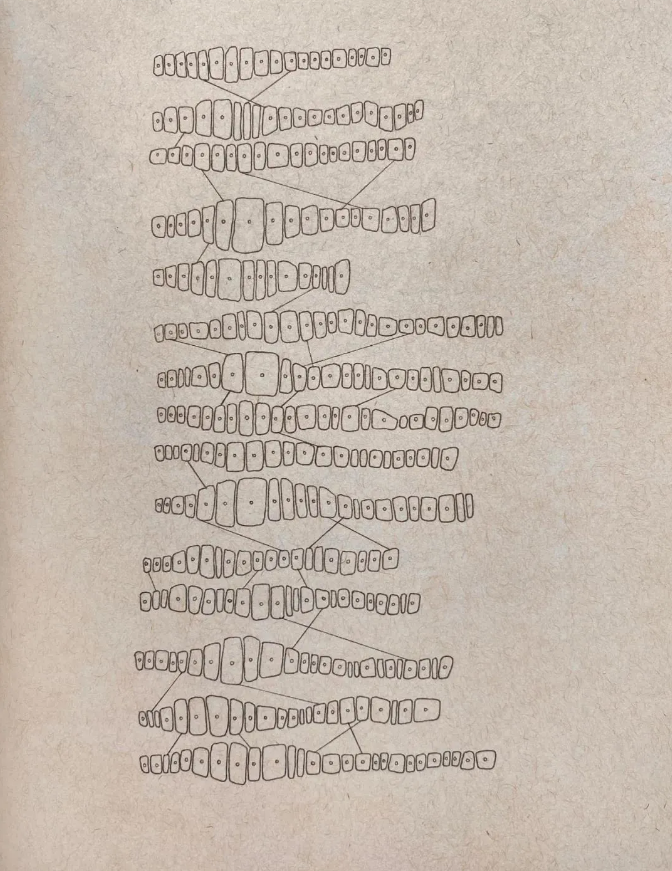

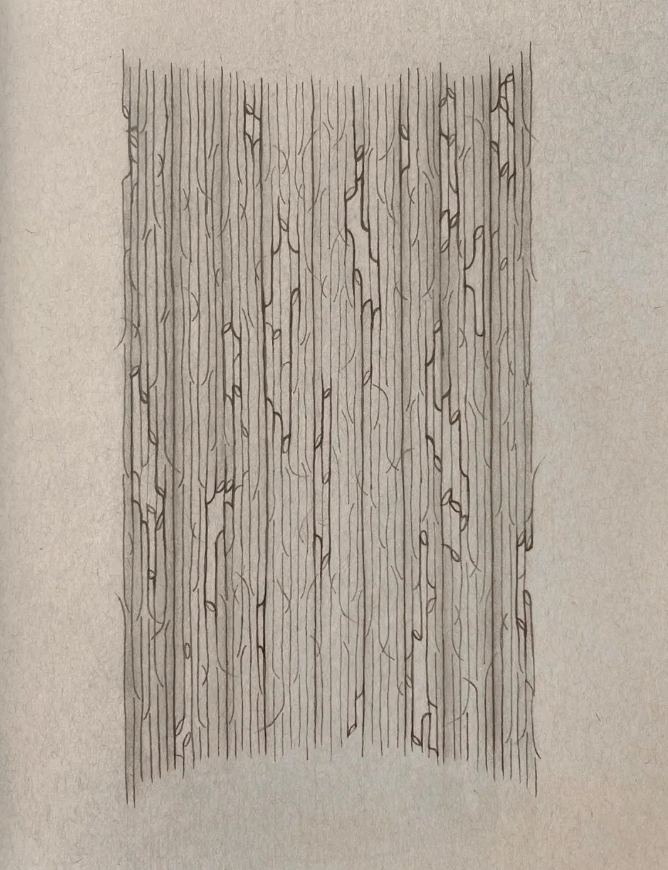

鲁钰作品

但是从设计,尤其是室内设计的角度上来说,鲁钰直言城市就很关键了。纽约的学习氛围就很好,有很多大的工作室,例如DSR等等。同时纽约也保留了很多60-70年前的建筑,设计师们可以有很多经典参照。而温哥华就像一个文化沙漠,从20年前开始就没有太大的变化,好山好水好无聊,整体竞争力也非常小。

首尔则是一个快节奏、创意想法很多的地方。新的潮流和内容随时都在出现,执行力也非常快,但相比纽约来看,留下的经典作品很少。韩国的室内设计有一种高街商品的感觉,新奇、品味很杂、流水线、容易扎堆、容易跟风。

谈到学习工作生活最久的纽约,鲁钰也坦言在纽约生活和学习是两种感受。“学习方面还是很有帮助的,但在生活方面——纽约时常会给人一种‘每个人都是一粒渣子’的感觉。注意,不是尘埃,而是渣子!只能在夹缝中努力找到自己喜欢的事情,从不快乐中找寻快乐。如果是独立设计师和小型工作室,那你将面临许许多多的限制。毕竟在这样一个寸土寸金、规章严格的城市里,很多东西都不是那么方便。举个例子在建筑公司做设计师的时候,每一条建筑规章都要仔细对应。”

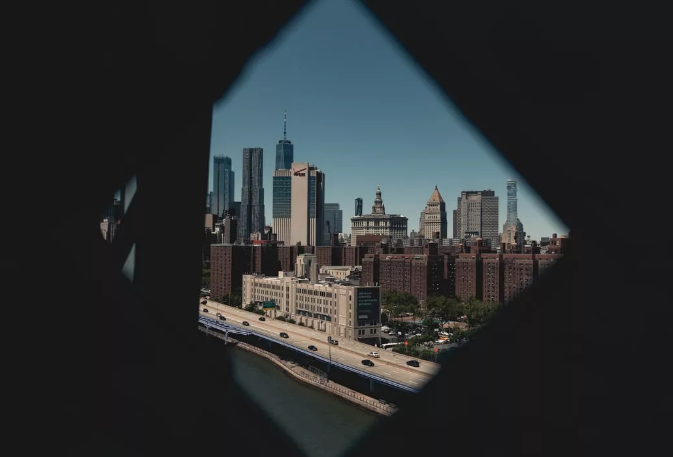

纽约

艺术家不穷!穷是和能力挂钩的

当提到社会对于艺术家有许多的刻板印象时,包括一些家长对艺术类行业仍有偏见,如认为艺术家穷困潦倒或工作不稳定......鲁钰思索了一下,直言道:“其实艺术家不穷!”

她说:“像梵高这样去世后才成名的少之又少,而且这些也与艺术家们的性格有很大的关系。文艺复兴时期,能当画家的人都是被教堂和皇室聘用的。当代艺术家,像Jeff Koons也都富可敌国了。”

杰夫·昆斯 (Jeff Koons) 是美国当代著名的波普艺术家。其作品《悬挂的心》曾在纽约拍出2600多万美元的高价,创下在世艺术家的成交价新纪录

"在这个时代下,我们已经很幸运了。我们身边做纯艺术的朋友也并没有谁是穷困潦倒的,因为现在有了传播途径,所以制作过程大家甚至能挖掘,故而真正有能力的人也很难被埋没。其次,很多影造往往都把艺术家塑造成了浪漫苦情角色,显得更有诗意更高级,例如Titanic(泰坦尼克)、千年女优。其实是否穷困潦倒与身份没有直接关系,而是和能力有很大关系。现在这个时代艺术家的选择已经很多了,甚至可以和时尚、工业去联名,跨界,参与。"

谈及时下流行的跨界,鲁钰表示自己也有过一些跨界的经历。例如在温哥华做橱窗、装置、展览和策展,在韩国给室内设计公司做建筑翻译,给韩国小店做包装设计。

“现在我们有越来越多的媒介方式去表达艺术了。有了接触新型材料和科技的机会,有了新的表达途径和尝试,例如AI。但这不代表所有的艺术都需要‘被跨界出圈’。你需要去思考你想表达的适不适合这个时代容器,可以去尝试,但它始终只是一个媒介方式。想法比新颖的呈现方式更重要,不然就是为媒介打工,而不是寻找合适媒介。我们不要为了顺应时代而顺应“。

鲁钰作品

相比设计师,我更想成为输出思想的艺术家

对于设计师和艺术家使命不同的观点,鲁钰也有自己的看法,认为设计师并不是甲方的打工人,因为没有自我的设计师并不能被称为“设计师”。那些“无我”的并不是设计师,而是工作者、缝合的匠人,是听命令的人。设计师往往用空间作为思想,但在国内,有许多所谓的设计师通过不同的线团“拼成一幅设计”。但一个好的设计师,懂得去说服甲方,去给他们合理的答案。顾全功能性的同时,表达设计者的思想,这是实体化的哲学,只是使用了不同的工具。

而艺术家也不是表达自我这么简单,因为他们表达的是思想;可能是有关自我,但大多数时候是无关自我,而是客观讨论(或许也不100%客观)。例如Donald Judd的作品,就是表达纯粹的时间、空间、材料,而撇清了自我。艺术往往和美无关,反而是设计更需要美学。我自己是愿意做艺术家,但是更倾向于用空间表达媒介和想法。发展自我去达到“能够说服别人的程度 ”。

唐纳德 贾徳(Donald Judd)是美国极简主义艺术家。他在作品中探索物体和其创造空间的自主权和本质,追求没有层次的极自然展现。虽然他的某些作品看似激昂而挑战了极简主义,但仍被视为极简主义最重要的代表者。

如果你也想学艺术

采访的结尾,在问到能否给想学艺术校友一些经验时,鲁钰也给出比较中肯的建议:

对于艺术类学校和综合类大学的选择:

比起大学类型的选择,城市的艺术氛围相对可能更为重要。拥有扎实的博物馆和艺术馆资源的城市,你会更有机会深入去了解学习。

艺术类学科的大学Tips(建议):

在艺术学习中焦虑很难避免的,提前有个心理准备,用好学校资源来“自救”。

还没准备作品集的艺术生,别执着于艺术留学机构。正视自己!艺术留学机构会向你贩卖焦虑,因为这是他们工作的一部分。

不要担心自己素描技法不好就去艺考班,比起表现形式更重要的是背后的想法与思想。

在学校完成作品集的时候,确定你自己想要的方向。学校的老师往往不太会阻挠你的决定,一定要学会表达自己、勇于辩论、坚持自己。毕竟作品是跟着自己一辈子的。

大学里面的交友,起初或许是热闹的圈子,慢慢圈子会缩小,但你一定会找到适合你的那一块,一定会慢慢找到自己的朋友。