发布时间:2020年12月07日点击数: 2262 次

伟大的古希腊哲学家苏格拉底

曾这样告诫那些追寻人生意义的人们:

未经审视的生活是不值得度过的。

如果我们将这样的思维应用到现代教育,

或许也可以向学生传达一个这样的观点:

未经反思的知识是不值得学习的。

本文作者:何健

成都树德中学国际部IB项目TOK教研组长

澳大利亚蒙纳士大学应用语言学硕士、澳大利亚蒙纳士大学中学教育学硕士

IB TOK(认识论)/ VCE中文执教资质认证

曾任职蒙纳士大学语言文化社会学院研究助理

曾在美国SCI《科学引文索引》期刊发表教学研究论文

1st 30年后,传统学校和教育者的职能将发生重大转型

思考是一项比学习本身困难得多的任务,教会学习者如何去思考更是一件极具挑战且艰辛的工作。因此,当下很少有教导思考的哲学。以至于这类起源于古希腊、起源于我国春秋战国时代、在最初的人类学校中最重要的学习内容,渐渐淡出了现代学校的学科视野。然而,少了这一环节的后果愈来愈在现代教育体系中凸显出来:

1、学习者习惯对来自他人的知识照单全收,而缺乏批判思维和创新能力;

2、学习者无法意识到导致认知偏见的因素,使得个人认知愈加偏离现实真相;

3、学习者学习动机缺失,学习被动,找不到求知的真正意义和乐趣所在。

随着时代的发展,教育也在与时俱进。目前已有不少走在时代前列的海内外高校和国际高中,已将这类专注于培养学生思维素质的课程划入了其全人教育体系中,IB国际文凭课程更是将其独有的TOK(认识论)学科规定为核心课程(进一步了解TOK课程,请点此阅读往期文章)。

在这个信息数量呈爆炸式增长,知识变得越来越触手可及的社会,我们的教育正在默默孕育着一场变革。就像《今日简史》作者尤瓦尔所预言的那样:知识和信息正在变得越来越不稀罕,未来30年后的学生会通过学校以外的多种途径来获得任何他们所需的知识,而传统学校和教育者的职能将发生重大转型。

那么最有可能的一种结果就是:学校将回归到最初那种教导智慧、塑造品格的传统,基础教育阶段的学科边界将会渐渐趋向融合,教师则由知识的传授者升级为思维的开发者,师生间的关系也将变成一种更亲密的合作关系。

2nd TOK探索日:教室的围墙消失了,学科的边界融合了,学校变成了一个巨大的探索认知的乐园

如果你认为这一切都太像科幻片中剧情,那就大错特错了。就在不久前的下午,树德中学国际部IB课程的同学们就穿越到了“未来”,体验了一把未来式的课堂模式——“TOK探索日”。

“在设计中创造,在探索中求知”的TOK 探索日活动

就在这个下午,学校变成了一个巨大的探索认知的乐园——在这里,教室的围墙消失了,学科的边界融合了,具体的学科知识变成了配角,而思想的过程和求知的意义则站到了台前。

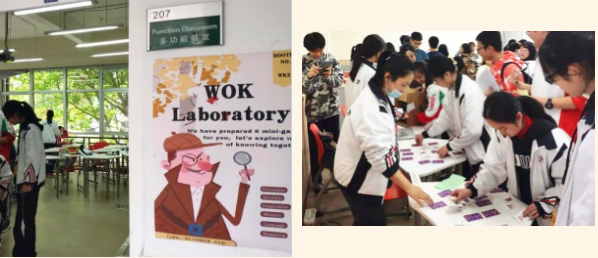

此次TOK探索日联合了11和12年级IB班的全部学生,这些学生分为主持方和参与方两大组。高年级IB学生作为主持方,担负着引导刚接触TOK课程的小白们完成一系列有关认知问题的探索任务。每个探索任务由老师提供主题和半开放的设计框架,12年级的学生则需要在一个月内完成活动设计,包括活动展台的海报制作、活动涉及的道具和其他材料制作,以及对“工作人员”的培训和流程操练等。

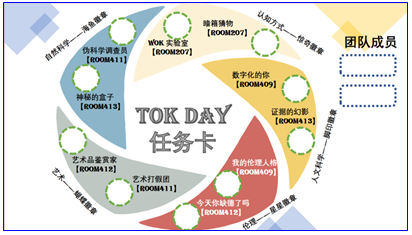

TOK探索日的小组任务卡

全体11年级IB学生和感兴趣的老师则是活动的参与方。他们两人一组,一起行动。每组带着一张任务卡片,需完成卡片上的6个任务,每完成一个任务将在任务卡上收获一个相应徽章。这些活动有的需要他们同其他组比赛,有的需要他们独立思考想出解答问题的方式,有的需要填写问卷,然后经由主持方学生分析揭示结果,有的则需要他们同设计这些活动的学长学姐们交流探讨。

3rd 5大TOK主题,10个探索展台,让我们看到00后的思维深度

我们看到11年级的同学走出各自的教室,他们三两成群地穿梭于各个教室、长廊、图书馆,兴致勃勃地参加高年级学长学姐设计的涵盖5大TOK主题(即自然科学、人文科学、艺术、伦理、认知方式)的10个知识问题的探索。

图为“证据的幻影”组,他们通过寓教于乐的方式探索和人文科学知识有关的“归因问题”

学生设计的TOK展台主题海报(部分)

学生们根据老师提供的半开放框架设计活动,向同伴展示诸如“科学中归纳法的局限性”、“人文科学中数据的揭示与掩饰问题”、“艺术中对真相的表达”、“不同伦理观在论断是非中的角色”等认知话题背后的观念和见解。他们在互相挑战、互相交流、互相学习的过程中,对这些知识问题有了新的认知,也产生了更进一步深入探索这些问题的兴趣。

其中,“GOOD GUY”小组的同学们脑洞大开,挑选了五个有争议的网络热议事件,以及六个真实生活中让人纠结的场景(比如“如果考试作弊被正直的好友举报了,是‘友尽’,还是承认错误?”),并精心设计了一个“伦理迷宫”,让参与的同学和老师在通关迷宫的过程中,做出两难立场下的选择。最后,“GOOD GUY”小组的同学通过自己设计的电脑程序,将每位参与者的伦理人格转化成图像形式,并向通关迷宫者剖析每一种伦理人格背后的含义。

图为伦理探讨组同学Jimmy在迷宫终点处为完成这趟旅程的同学提供伦理观解析

我在动笔写这篇文章之前,收到了来自学生社团“哲学社”两位成员所分享的参与感想。哲学社社长Aeon说这次活动带来了趣味和思考,通关过程中紧张又刺激的“暗箱猜物”等游戏极具趣味,探索过程中往往又能带来许多思考和启发。比如“艺术打假团”主题让人反思:“许多带给人快乐的事物并不全是好的、有益的,或是原创的。当我们在享受它们的同时,也可以进行批判性思考,反省我们的行为,思考它们的目的。” 哲学社副社长Diver在分享中说,当天的通关过程中设置了很多类型的游戏,游戏过程既快乐又锻炼了逻辑思维、批判性思维和抽象思维等能力。

学生建立起来的“认知实验室”:在这里可以尽情探索“记忆、感官、想象、直觉、语言、推理”这六种我们平时很少会去深入思考和感受的认知方式

4th 最好的教育是让学生实现意义和价值的教育

作为老师,我有必要对这种全新的教学实践做一个简单总结。

首先,TOK以及类似的哲学类型的课程在引导学生反思认知过程、培养批判性思维、思考知识的意义和价值中所扮演的角色是不言而喻的。诚然,要在所有学科融入TOK的全局思维体系,还有很长一段路要走。也许未来的某一天,它会成为我们教育体系中如期中考、期末考一般的常规项目。

其次,作为教育者,我们需要有一些大胆的创新实践,只有富有创新意识的老师才培养得出有创造力的学生。在此次探索过程中,我和几位TOK老师是站在幕后的引导者,我们把最终的执行权全部留给学生,仅在一些设计不合理的地方提供建议。通过此次活动我们看到:只要给学生一个创造的空间和平台,他们就能释放属于每个人的独特能量。

最后,想谈谈我对教育的一些个人看法。我觉得最好的教育是让学生实现意义和价值。学生在学校里的快乐来源不能仅来自考试分数,他们有认知的需求、创造的需求、交往的需求,这些都是能给他们带来真正意义和快乐的东西。本次活动的整体指导思想便是建立在这三种需求上。在经过了一整年的TOK课程学习后,12年级IB同学已经有了一种TOK思维,他们当中很多人已具备在哲学高度上去提出一些关于知识问题的能力,并能提供一种或多种解答方案。同时他们也对各大知识领域的知识框架有了更深入的理解。所以我希望通过这种高三学生主持、高二学生参与的形式,把这三种需求有机结合起来。事实上,从大多数学生的反馈看,他们的确觉得这样的探索模式很快乐。

陈列各个展台活动总结的TOK画廊

文章的最后,让我们欣赏一下高三同学们发布在知乎上的解读文章。他们在学校的楼道组成了这道靓丽的“TOK画廊”,路过的人只要用手机扫一扫每幅图中的二维码,便能了解他们对某个知识问题的解读。本届TOK探索日虽已落幕,但同学们将讨论的平台延伸到了整个互联网世界,在一个更广阔的舞台,吸引更多的志同道合者,和他们一起追寻求知的意义。

下方是各组同学对各自活动和探索主题的解读,

长按识别二维码即可查看: